Durante este año se celebrarán las últimas conmemoraciones por el centenario de la I Guerra Mundial. Sorprendentemente, pocos de los eventos organizados desde 2014 han considerado la guerra en su contexto “mundial”. Normalmente, enfatizaban el aspecto “Reino Unido contra Alemania”, desarrollado en los fangosos campos del noroeste de Europa. Sin embargo, cinco millones de civiles murieron en las batallas de Oriente Próximo, al igual que millón y medio de miembros de las tropas otomano-germanas, y 1,25 millones del bando aliado. Lucharon y sufrieron en campañas de la península de Sinaí, Palestina, Mesopotamia, el Cáucaso, Persia, Arabia del sur e, infamemente, Galípoli.

No es sólo que estas muertes hayan sido pasadas por alto en estos años de recuerdo de la Gran Guerra – con excepciones como la excelente ONG histórica Away From the Western Front (Lejos del Frente Occidental) – sino también la I Guerra Mundial sigue siendo un asunto inacabado en Oriente Próximo.

Esto no se trata de echar la culpa perezosamente a los sucesos de hace un siglo del fracaso de los líderes árabes y de sus clases medias con aspiraciones políticas a la hora de mejorar su destino, pues una guerra que se librara en Europa y que terminara con el trazo de una línea recta desde Gdansk a Palermo, y con la promesa al pueblo gitano de construir un hogar nacional que se alzara sobre la Ciudad del Vaticano hubiese producido un resultado idéntico.

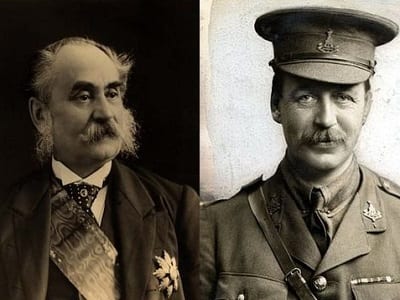

Como ejemplo semi frívolo pero ilustrativo, tenemos que preguntarnos por qué, en el siglo XXI, las banderas de Jordania, Irak, Kuwait, Siria, Sudán, Yemen y Emiratos Árabes Unidos son, básicamente, copias del diseño de un oficial del ejército británico durante la I Guerra Mundial. Dé un paso al frente, teniente coronel Mark Sykes.

Sykes – el del notorio acuerdo de Sykes-Picot – primero pintó el rojo, el blanco, el negro y el verde como la bandera de la “Rebelión Árabe”, una insurgencia indígena contra el Imperio Otomano alentada por el Imperio Británico. Las banderas sospechosamente similares que ondean hoy en día sobre tantos edificios gubernamentales de Oriente Próximo son el testamento de lo que las identidades nacionales del mundo árabe le deben a Reino Unido, un país que sólo controló directamente una fracción de la región en un momento dado.

Reino Unido prometió una “libertad nacional” a los árabes, y ha de admitirse que todos los Estados de Oriente Próximo, ya sea bajo influencia francesa o británica, son hoy naciones soberanas, como se prometió. De hecho, a día de hoy, países como Emiratos Árabes Unidos y Saudí Árabe son, posiblemente, más influyentes que Reino Unido.

Sin embargo, Sykes y su homólogo francés, François Georges-Picot, trazaron líneas en la tierra para crear estados-nación donde no existían antes y, para quienes todavía insisten en que existe algo parecido a “la nación árabe”, ninguna debería existir hoy. Cien años después, muchos de esos estados sufren fragilidad interna debido a sus fronteras arbitrarias.

Francia fue la aliada de Reino Unido y Rusia contra Alemania y el Imperio Otomano, también tuvo una conducta mucho peor como estado colonial. Su enfoque barbáro en la redacción de temas coloniales en Marruecos, Túnez y Argelia enfocados hacia el servicio de guerra dió lugar a dos tendencias principales: La primera fue el envío de estas tropas a la acción a la primera de cambio, para que se pudieran proteger las vidas francesas todo el tiempo posible. La tasa de víctimas entre las tropas coloniales era de, aproximadamente, una de cada cuatro; muchas lucharon en el Frente Occidental en Europa.

La segunda tendencia fue la de “aleccionar” a los soldados indígenas. Esta era la práctica de ejecutar al azar a cada décimo soldado de un pelotón o regimiento en fila, independiente de quién hubiera roto la disciplina militar. Esta práctica se utilizó por última vez durante el Imperio Romano.

La I Guerra Mundial también fue testigo de cómo las semillas de Israel empezaron a echar raíces en la Palestina histórica. Al firmar la Declaración de Balfour, que favorecía a un “hogar nacional para el pueblo judío”, los legisladores de Westminster estaban motivados por varias causas. Muy pocas tenían que ver con el deseo de combatir el antisemitismo. Es casi seguro que el evangelismo cristiano, el anhelo del control europeo sobre Jerusalén y, sí, el antisemitismo, fueron el núcleo de la mentalidad imperial, junto al deseo infantil de impresionar a los revolucionarios de Moscú y al gobierno de Woodrow Wilson en Washington, ambos considerados por los diplomáticos británicos como operaciones “judías”.

El principal impulsor fue la necesidad estratégica de proteger los intereses del Imperio Británico en la India con una colonia nueva, amigable y muy dependiente localizada convenientemente cerca del Canal de Suez.

Aunque Reino Unido experimentaba los comienzos de una oposición liberal al antisemitismo, en general, los judíos de aquel momento eran recibidos con una impresión injusta, al igual que los musulmanes a día de hoy. Muchas veces eran considerados manipuladores del gobierno y de la sociedad civil empeñados en la dominación, propensos al terrorismo anarquista violento y poseedores de despreciables costumbres sociales; en resumen, generalmente, se les consideraba unos indeseables en una “tierra verde y agradable”. Complementado por la creencia racista de que los palestinos no podrían aspirar a una nación propiamente dicha, parece que el deseo genuino de proteger al pueblo judío del antisemitismo fue lo último en el orden jerárquico de las prioridades británicas.

Parece que ninguno de los cálculos de Arthur Balfour incluyó el impacto a largo plazo de la asociación de Reino Unido con el realineamiento étnico de la Tierra Sagrada, especialmente en el mundo árabe, que ha frenado y, en ocasiones, perjudicado a los intereses británicos desde entonces.

Sin embargo, los críticos con Reino Unido a lo largo del pasado siglo suelen confundirse a sí mismos. Las críticas más comunes a las fronteras de Sykes-Picot, como las de Irak y Siria, o a las que dibujó Francia en África del Norte, se basan en que fueron redactadas sin conocimiento alguno sobre las divisiones étnicas y religiosas. Por lo tanto, estas voces críticas – que muchas veces son de izquierdas - apoyan los etnoestados, o, al menos, el trazado de fronteras a lo largo de líneas religiosas, lingüísticas o familiares; irónicamente, también suelen ser, en general, opositores del sionismo, la ideología fundadora del “etnoestado” israelí.

Aquí nos encontramos con una clara paradoja. Si los árabes merecían que las fronteras de sus “naciones Estado” se basaran en líneas étnicas – no las versiones de Sykes-Picot - ¿por qué los judíos no merecían lo mismo?

La naturaleza de esa paradoja es emblemática de cómo el asentamiento que surgió de la I Guerra Mundial en Oriente Medio era tan evidentemente problemático, y sigue siéndolo. De hecho, vamos 30 años hacia adelante, y está claro que Europa y Estados Unidos tampoco pusieron un final justo y equitativo a la II Guerra Mundial.

Aunque el asentamiento post 1945 era justo para Europa Occidental, los países del este del continente fueron entregados al genocida ruso Josef Stalin. Ese problema se resolvió finalmente a principios de los 90, cuando, al fin, todos esos países se liberaron del pernicioso imperialismo ruso.

Sin embargo, en 2018, mientras conmemoramos el centenario del fin de la I Guerra Mundial, está claro que Oriente Medio está lejos de llegar al final. De hecho, ni siquiera se ha empezado a acercar. Con un consuelo; hay un montón de banderas bonitas por ahí. A medida que entramos en 2018 con propósitos bienintencionados de fin de año, debemos asegurar que las banderas no son el único impacto en Oriente Medio por el que se recuerda la I Guerra Mundial. El impacto fue mucho más profundo y, por lo tanto, necesita de muchos más esfuerzos para resolver los problemas regionales que provocó.